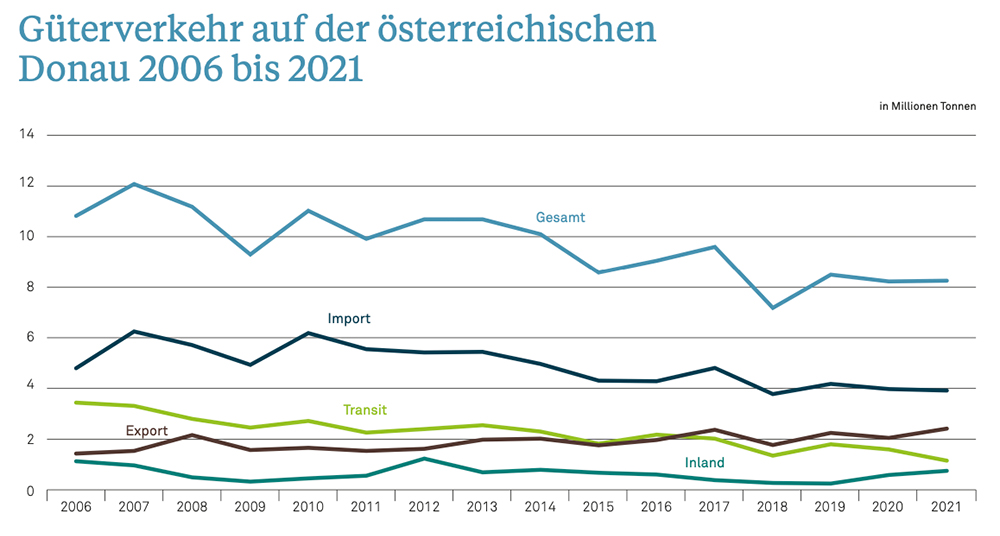

Während der Verkehr auf den Autobahnen weiter rasant zunimmt, wird die vergleichsweise umweltfreundliche Wasserstraße Donau weiter links liegen gelassen. Aktuell beträgt die Verkehrsauslastung auf der Donau gerade mal 15 Prozent. 2021 wurden auf dem österreichischen Teil der Donau 8,3 Millionen Tonnen Güter befördert – der drittniedrigste Wert seit 1995.

Obwohl der Ausbau der Donau als Transportweg als Alternative zum LKW-Verkehr seit Jahren von der Politik gefordert wird, tut sich wenig. Das Transportaufkommen auf der österreichischen Donau lag 2021 bei 8,3 Millionen Tonnen Güter – oder nur um 0,3 Prozent über dem Jahr 2020. Das entspricht laut Statistik Austria dem drittniedrigsten (!) Wert seit 1995.

Ganz anders die Situation auf unseren Autobahnen: Rund 2,8 Millionen LKW waren laut Verkehrs Club Österreich im 1. Halbjahr 2022 auf dem mistbefahrenen Autobahnbabschnitt Österreichs, der A1 zwischen Traun und Haid – unterwegs. Das entspricht einem Plus von über 100.000 LKWs im Vergleich zum Vor-Corona Niveau von 2019. Auch auf der A8, A9 und A25 hat der LKW-Verkehr deutlich zugenommen. So fuhren auf der A8 bei Krenglbach mit 2,2 Millionen um fast 140.000 LKWs mehr als im 1. Halbjahr 2019.

Die Vorteile der Nutzung der Donau als Transportweg für Güter (vornehmlich Schüttgut, Container aber auch LKWs im Huckepack-Verfahren) liegen auf der Hand:

- In Sachen Energieeffizienz und CO2-Ausstoß schlägt die Wasserstraße die Autobahn um Längen – Binnenschiffe kommen sogar besser weg als die Bahn: Ein Binnenschiff kann eine Tonne Ladung bei gleichem Energieverbrauch beinahe viermal so weit transportieren wie ein LKW.

- Binnenschiffe verursachen im Vergleich mit dem LKW und der Bahn die geringsten Klimagas-, Luftschadstoff-, Unfall-, und Lärmkosten. Diese sog. „externen Kosten“ betragen beim Binnenschiff pro 1.000 km zehn Euro, bei der Bahn 15 Euro. Beim LKW sind es 35 Euro.

- Durch die Donau als Transportweg könnte auch eine Entlastung von Straße und Schiene erfolgen: Ein Binnenschiff ersetzt 90 LKWs, mit vier Leichtern (7.000 Tonnen Transportkapazität) kann es sogar so viel transportieren wie 175 Eisenbahnwaggons oder 280 LKWs – das entspricht einer LKW-Kolonne von rund 20 Kilometern.

Ein Plus für die Donau ist auch die Verlässlichkeit: Im 15-jährigen Durchschnitt (2007 bis 2021) lag die Verfügbarkeit des österreichischen Abschnitts der Wasserstraße Donau bei 98,3 Prozent oder rund 359 Tagen pro Jahr. In diesem Zeitraum waren drei Eissperren mit einer durchschnittlichen Dauer von rund 14 Tagen zu verzeichnen, während die Wasserstraße in acht Jahren aufgrund von Hochwasser mit einer mittleren Dauer von jeweils rund sechs Tagen gesperrt werden musste.

Es gibt aber auch große Nachteile

Klar ist aber auch: Mehr Schiffe auf der Donau bedeuten auch mehr Wellenschlag, mehr Unruhe und mehr Beeinträchtigung von Flora, Fauna und Erholungssuchenden an den Donaustränden. Schlimmstes Szenario bei einer Vervielfachung des Schiffsverkehrs wäre, dass die Donau zu einem Wasserstraßenkanal verkommt. Und auch wenn die CO2-Bilanz fürs Schiff spricht, darf nicht vergessen werden: Auf der Donau wird mit Diesel (und meist entsprechend alten, weil langlebigen Motoren gefahren, Elektromotoren sind aufgrund der hohen nötigen Leistung Zukunftsmusik. Lichtblick: Fast alle neuen Schiffe werden heute so gebaut, dass nachträglich Elektro-, Wasserstoff- oder Brennstoffzellenantriebe nachgerüstet werden können.

Hafen der Stadt Linz: Nummer 4 in Österreich

Unter den fünf großen Donauhäfen nimmt der Hafen der Stadt Linz beim Wasserumschlag nur mehr den 4. Rang ein. Das rührt daher, dass der meiste Umschlag in Linz an Land passiert – also per Bahn und per LKW, aufs Schiff entfielen etwa im Vorjahr nur 759.432 von insgesamt 2,282 Millionen Tonnen. Der Ennshafen liegt mit 1,184 Mio. Tonnen beim Wasserumschlag klar vor Linz. Nummer 1 in Österreich ist der Werkshafen der voestalpine mit einer Wasserumschlagsmenge von 2,8 Millionen Tonnen (+ 6,1 % gegenüber 2020).

Titelfoto: Pertlwieser/PTU