Pfarrer Franz Zeiger war einer der ersten, der vor genau drei Jahren am Höhepunkt der Flüchtlingswelle geflohene Menschen aufnahm. In Summe waren es 30 Geflüchtete – überwiegend Syrer – die bei Franz Zeiger eine Bleibe fanden und mit seiner Begleitung in ein neues Leben starteten. Zum dritten Jahrestag am 03. Juni wird eine Gedenkstätte für syrische Flüchtlinge und Kriegsopfer eingeweiht.

Am 03. Juni 2018 jährt sich der Tag zum dritten Mal, dass Sie syrische Flüchtlinge in Ihrer Pfarre aufnahmen. Können Sie sich noch an den ersten Tag damals im Jahr 2015 erinnern?

Ja, sehr gut sogar. Es waren zehn Menschen aus Syrien, die mit einem Kombi gebracht wurden. Jeder hatte nur ein Plastiksackerl mit ein paar persönlichen Sachen mit dabei. Ein denkwürdiger Tag!

Wie war der erste Kontakt?

Eigentlich sehr herzlich. Sie waren froh, endlich eine Bleibe und ein Dach über dem Kopf zu haben. Wir haben alles notdürftig hergerichtet zum Übernachten. Ursprünglich war es ja nur für einen Monat geplant, als diese große Flüchtlingswelle über Österreich schwappte. Dass es ganz anders kommen sollte, daran dachten wir nicht.

Was war im Miteinander in den ersten Tagen und Wochen das größte Problem – sowohl für Sie als auch für die Syrer?

Natürlich die Verständigung. Nur einige sprachen gebrochen Englisch, aber das hat sich sehr schnell gelegt, weil jeder sehr flott lernte.

Und im Zusammenleben – gab es da anfangs keine Barrieren?

Wir hatten große logistische Probleme, hatten im Pfarrheim etwa nur eine einzige Dusche. Später haben wir dann eine zweite bekommen, die hat unser Bischof höchstpersönlich gesponsert. Und es gab viele andere Dinge, die zu regeln waren: Wer schläft wo, die Erstellung eines Putzplans, Kochen für zehn Leute und vieles mehr. Daran hatten wir im Vorfeld natürlich nicht oder viel zu wenig gedacht. Nach einigen Tagen und Wochen kam die persönliche Komponente dazu, als die Leute begannen, von zuhause zu erzählen, vom Krieg, von den Toten, der Familie und der Flucht. Das waren sehr viele intensive und bewegende Momente.

Ihre Schützlinge wohnen und wohnten hier ja fast quasi in einer katholischen Kirche. Gab es da keine Ablehnung oder Gewissenskonflikte?

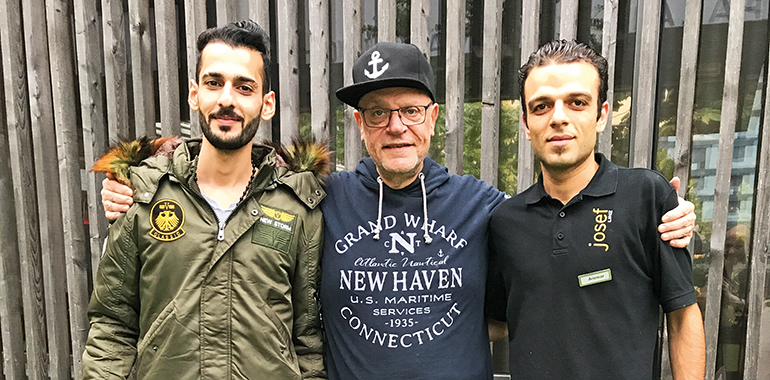

Nein, im Gegenteil. Gleich am ersten Sonntag haben sie sich auf eigenen Wunsch bei der Messe vor der Gemeinde vorgestellt und bedankt. So war von der ersten Stunde an der Kontakt zu den Menschen da. Das ist auch heute noch so. Selbst jene, die längst nicht mehr hier wohnen, schon arbeiten und eine eigene Wohnung haben, kommen immer wieder zurück, um die Kontakte aufrecht zu erhalten. Es gibt mittlerweile sehr viele persönliche Freundschaften.

Religion und diesbezügliche Konflikte waren nie ein Thema?

Nein, an keinem einzigen Tag. Ich habe immer gesagt, es spielt keine Rolle, wer was ist und an wen oder was er glaubt. Und umgekehrt war es auch so.

Und wie ging es Ihnen als Pfarrer, der eigentlich alleine lebt und sein Wohnhaus plötzlich mit zehn Menschen teilen musste?

Das war auch für mich natürlich eine Riesenumstellung. Ich habe wieder lernen müssen, in einem sozialen Gefüge zu wohnen. Früher hatte ich nur ein paar Katzen und Schildkröten. Ich musste auf einmal innerhalb eines Haushalts für andere Sorge tragen, bei der Suche nach einer Wohnung, einer Lehrstelle oder einem Arbeitsplatz helfen. Auch für mich begann ein neues Leben.

Wieviele geflüchtete Menschen haben Sie seit Beginn 2015 aufgenommen, integriert und in ein „neues Leben“ entlassen?

In Summe waren es 30. Worauf ich besonders stolz bin: 29 davon haben bereits einen Job, der Großteil auch schon eine eigene Wohnung.

Gab es seitens der Pfarrgemeinde auch negative Rückmeldungen oder Menschen, die nicht mehr in die Messe gekommen sind?

Skeptiker gab es natürlich viele – interessanterweise aber nicht aus der Pfarre, weil diese ja in engem Kontakt mit den Menschen war und sich selber ein Bild machen konnte. So manche Bekannte von anderswo schüttelten schon mal den Kopf und meinten ‚Warum tust du dir das alles an?‘, da gab es auch das eine oder andere Vorurteil. Ich habe dann immer gesagt ‚Kommt vorbei und macht euch selber ein Bild‘. Aus der Pfarrgemeinde selbst gab es keine negativen Stimmen – im Gegenteil: Es kamen sogar eine Bewohner von anderen Stadtteilen, die helfen wollten und dann Teil unserer Gemeinde wurden.

Wurden Sie von einem Ihrer Schützlinge auch mal enttäuscht?

Enttäuscht ist das falsche Wort. Ich habe mir oft Sorgen gemacht, wenn ich gesehen habe, dass sich der eine oder andere extrem schwer tut beim Deutschlernen. Da denke ich mir oft – was ist, wenn ich nicht da wäre – da bliebe wohl der eine oder andere auf der Strecke, weil es wirklich extrem hart und schwer ist, sich von Null weg ohne Familie und gewohntes Umfeld, in einem fremden Land mit fremder Sprache ein neues Leben aufzubauen.

Gibt es auch den einen oder anderen, der wieder zurück nach Syrien ging – oder es vorhat?

Nein großteils nicht. Einer meiner Jungs, der schon lange arbeitet und dessen Kind hier geboren wurde, sagt schon, wenn in Syrien wieder Frieden herrscht, will er wieder zurück, aber der Wunsch wird immer schwächer. Auf Besuch zu den Eltern will jeder – wie etwa kürzlich zum Muttertag, aber das ist natürlich nicht möglich. Man muss sich in die Lage versetzen – eine neue Welt, eine andere Kultur, ein ganz anderes Leben – und die Familie unerreichbar weit weg.

Wie ist die Lage in Syrien?

Immer noch schlimm, die Jungs zeigen mir immer wieder Bilder und berichten von Bombenangriffen und Toten. Dazu vielleicht eine bewegende Geschichte: Einer meiner Burschen arbeitet bereits seit über einem Jahr in einem großen Innenstadtlokal. Er schickt fast sein gesamtes Gehalt nach Syrien, weil sein Bruder zum Militär eingezogen wurde. Dank der damit möglichen Schmiergeldzahlungen an seine Vorgesetzten muss er nicht an die Front, sondern wird im Hinterland eingesetzt – was die Überlebenschance des Bruders beträchtlich erhöht.

Wie schwer war es für Sie, für Ihre Schützlinge einen Job zu finden: Sind die Wirtschaftstreibenden offen oder eher reserviert?

Sehr viele sind diesbezüglich offen. Letztens sagte ein Firmenchef zu mir ‚Für das, was der arbeitet, muss ich zwei Österreicher einstellen‘. Besonders offen ist die Gastronomie, aber es kommt immer auf die handelnden Personen an. Beim Friseur Klier habe ich zum Beispiel gefragt, ob es ein Problem ist, wenn jemand aus Syrien zum Vorstellen kommt und dort arbeiten will: Die Chefin sagte ‚Nein überhaupt nicht – und wenn ein Kunde ein Problem damit hat, können wir gerne auf ihn verzichten.‘

Was sind die Sorgen, Ängste, Wünsche und Träume der geflüchteten Syrer, die Sie ins neue Leben begleitet haben?

Der größte Wunsch jedes Einzelnen ist, dass es ihren Familien in Syrien gut geht, darum schicken so viele ihren Arbeitslohn nach Hause. Dann natürlich Frieden und dass sie sich hier eine Existenz aufbauen.

Oft wird gesagt, dass viele Flüchtlinge ihre Großfamilien bis hin zu Oma, Opa, Onkel und Tanten nachholen und unser Staat damit überfordert ist.

Das sind genau solche Geschichten, die kursieren und das Land spalten – es stimmt einfach nicht. Man muss wissen, dass Eltern, Oma, Opa oder andere Verwandte gar nicht nachgeholt werden dürfen, das ist nur bei Frau und Kindern möglich – und selbst dann nur, wenn der Jeweilige schon eine Wohnung sowie ein Einkommen hat.

Wie sehen Sie die aktuelle Situation in Österreich – Stichwort dichte Grenzen, erschwerte Möglichkeit, Asyl zu bekommen?

Schlimm. Vor allem weil ich eine ganz große Entsolidarisierung in der Gesellschaft bemerke. Ich bin jetzt 56 Jahre alt, aber so etwas wie heute habe ich noch nicht erlebt, das macht mich sehr nachdenklich. Wir leben auf einem sehr hohen Niveau, kein Mensch braucht fürchten, dass ihn eine Bombe zerfetzt, niemand braucht sich Gedanken machen, dass er hungern muss – und trotzdem neiden wir den anderen das bisschen, was sie haben. Das ist einfach grauslich, da geht es mir nicht gut dabei.

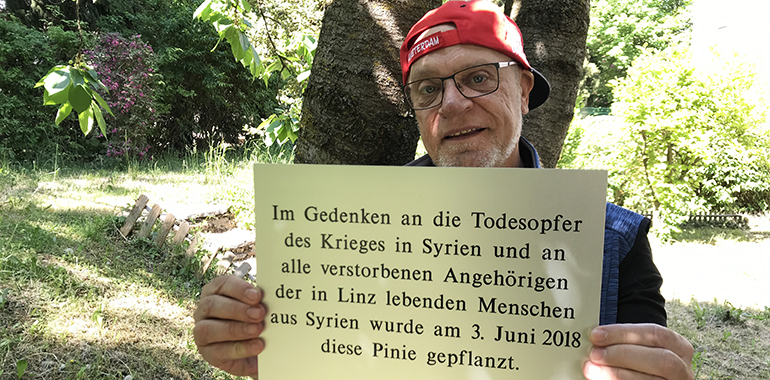

Am 03. Juni feiern Sie den dritten Jahrestag – 2015 zogen die ersten syrischen Flüchtlinge bei Ihnen ein. Jetzt soll in Ihrer Pfarre eine Gedenkstätte entstehen.

In diesen drei Jahren ist extrem viel passiert. Bei zweien starb etwa die Mutter in Syrien, bei anderen hat es im Krieg Verwandte oder Freunde zerfetzt. Aber es gibt weder ein Grab noch eine Gedenkstätte, wo man sich der Toten erinnern kann. So kam der Plan auf, einen entsprechenden Ort zu schaffen. Der Grundgedanke war ein Baum, der das Leben versinnbildlicht. Wir pflanzen daher am 03. Juni im Pfarrgarten eine Pinie – ein Baum, der sowohl in Syrien als auch in Österreich wächst. Davor steht ein kleiner Tisch, zu dem man die Trauer hintragen kann. Zusätzlich gibt es einen kleinen ‚Weg der Tränen‘, der mit Tonscherben gepflastert ist und das Leid der Toten, aber auch der Überlebenden symbolisieren soll. Es wird ein Ort der Erinnerung für alle ‚Linzer‘ Syrer. So etwas gehört einfach hierher, weil diese drei Jahre ein wichtiger Teil unserer Pfarre sind.